Info-Center

Zerstörung tropischer Regenwälder

Agrartreibstoffe – nicht unbedingt „bio“

Tropische Regenwälder werden gerodet um Pflanzen für die Herstellung von Agrartreibstoffen anzubauen. Ölpalmen und Zuckerrohr liefern hierfür Palmöl und Ethanol. In Brasilien wird Palmöl als das grüne Erdöl bezeichnet.

„Pack den Tiger in den Tank“ ertönte einst die Werbebotschaft eines großen Mineralölkonzerns. Pack den Lebensraum des Tigers in den Tank – so könnte es heute heißen. Denn die tropischen Regenwälder werden gerodet, um Agrartreibstoffe zu erzeugen. Agrartreibstoffe sind flüssige Kraftstoffe, die aus Kulturpflanzen hergestellt werden, wie zum Beispiel Agrardiesel aus Sojabohnen oder Ethanol aus fermentiertem Mais oder Zuckerrohr. Die häufig verwendeten Begriffe Biokraftstoffe, Biotreibstoffe, Biodiesel oder Biosprit sind irreführend, weil Agrartreibstoffe mit „bio“ wenig gemein haben.

Die Verteuerung fossiler Energieträger und der Wille der Industrienationen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, führen dazu, dass die Nachfrage nach „billigen und klimaneutralen“ Energieträgern steigt. In den USA werden Agrartreibstoffe hauptsächlich aus Mais und Weizen destilliert, in Indonesien aus Ölpalmen als Palmöl und in Brasilien aus Zuckerrohr als Ethanol.

Zuckerrohr

Zuckerrohr (Saccharum officinarum) ist ein tropisches, mehrjähriges Gras aus der Familie der Süßgräser (Poaceae), das häufig für die Zuckerherstellung verwendet wird. Die Pflanzen werden bis zu drei Meter groß. Wenn möglich, wird das Zuckerrohr vor der Ernte verbrannt um abgestorbene Blätter zu entfernen. Das Feuer brennt bei hohen Temperaturen und nur sehr kurz, damit der Rohrstock und sein Zuckergehalt nicht geschädigt werden.

Der aus Zuckerrohr extrahierte Zucker kann leicht zu Ethanol fermentiert werden. Zuckerrohr ist anspruchslos und benötigt wenig Pflanzenschutzmittel und Dünger. Aus der Ernte eines Hektars Zuckerrohrs lassen sich 7.000 Liter Ethanol gewinnen. Ethanol kann als Agrartreibstoff und damit als Benzin-Ersatz verwendet werden, der herkömmlichem Benzin aus fossilen Quellen um bis zu 20 % beigemischt werden kann. Größere Mengen würden die Motoren schädigen. Allerdings ist Ethanol nicht so ergiebig wie Benzin, für die gleiche Energieausbeute wird etwa ein Drittel mehr benötigt.

Zuckerrohr-Ethanol aus Brasilien

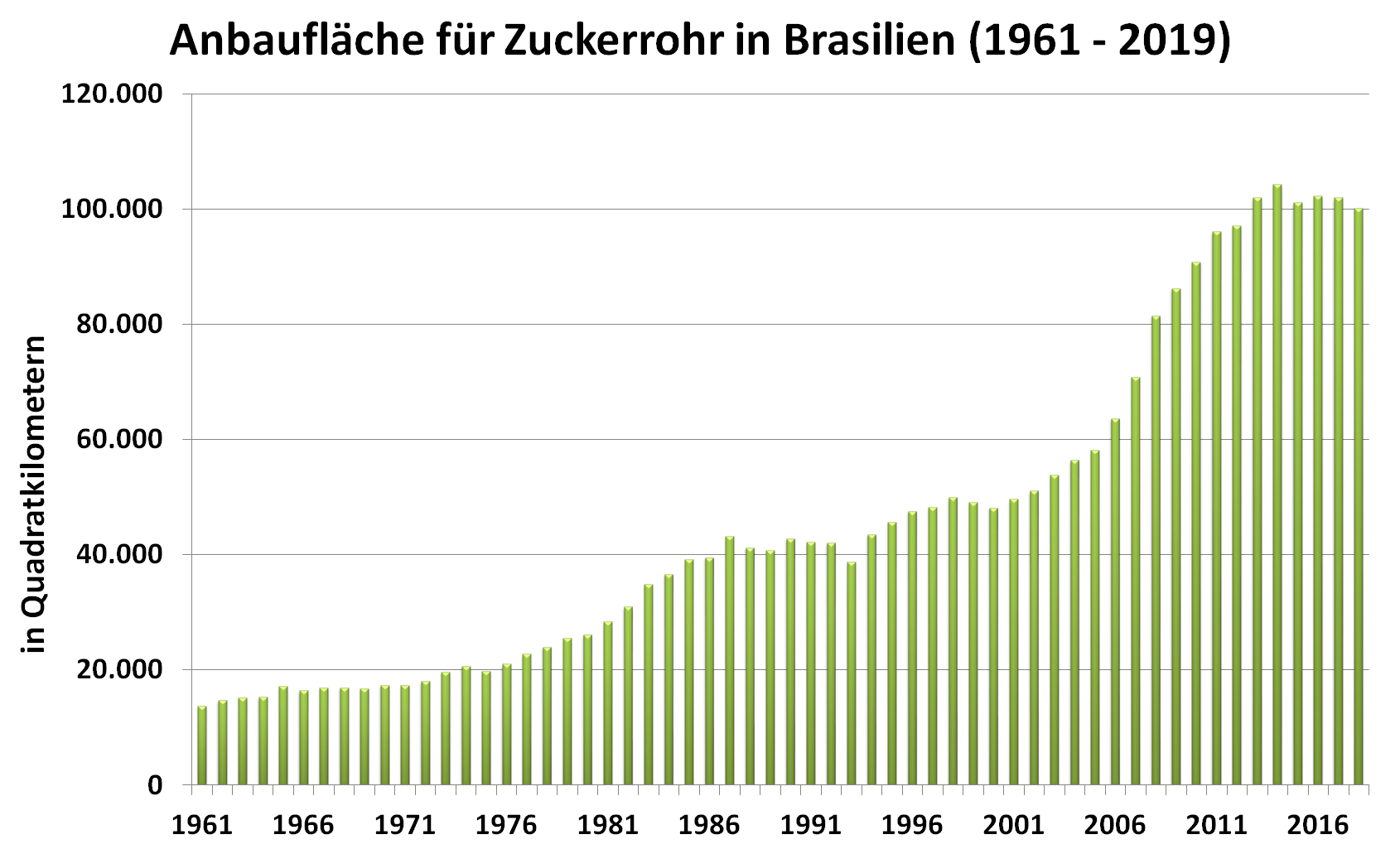

In den zwölf Jahren von 2002 bis 2019 hat sich die Anbaufläche für Zuckerrohr in Brasilien von 51.000 auf 100.000 Quadratkilometer mehr als verdoppelt. Die Zuckerrohr-Plantagen haben bisher noch nicht die tropischen Regenwälder Amazoniens bedroht, die 2.000 Kilometer weiter nördlich liegen. Für den Zuckerrohranbau wurden die einzigartigen tropischen Regenwälder an der brasilianischen Atlantikküste, Mata Atlântica, zerstört. Auch in den brasilianischen Bundesstaaten São Paulo und Goiás, in der südlichen Zentralregion Brasiliens, expandiert der Anbau von Zuckerrohr für die Herstellung von Agrartreibstoffen dramatisch.

In der Vergangenheit wurden in Amazonien für den Zuckerrohranbau keine tropischen Regenwälder zerstört. Die Wälder waren seit dem Jahr 2009 durch ein Dekret der brasilianischen Regierung vor dem Zuckerrohr geschützt. Allerdings wurden die Weidelandnutzung für die Rindfleischerzeugung (Viehzucht) und Ackerlandnutzung für Sojabohnen von den Zuckerrohr-Plantagen mehr und mehr in Richtung Norden, in Richtung des Amazonas, gedrängt. Künftig werden die tropischen Regenwälder aber auch direkt vom Zuckerrohranbau bedroht werden. Im November 2019 hat Präsident Jair Bolsonaro das Verbot des Zuckerrohranbaus im Amazonasgebiet per Dekret 10.084 aufgehoben, um die Produktion von Agrartreibstoffen anzukurbeln – die Situation für die tropischen Regenwälder Amazoniens verschärft sich dadurch enorm.

Im Jahr 2019 wurden in Brasilien 34,5 Milliarden Liter Ethanol produziert. Davon wurden 33,9 Milliarden Liter in Brasilien verbraucht, hauptsächlich im Verkehr. Der hohe Verbrauch lässt sich mit brasilianischem Recht begründen, wonach konventionellem Benzin 27 % Ethanol gemischt werden müssen (E27). In Brasilien werden die meisten Fahrzeuge mit der sogenannten „Flex-Fuel“-Technik betrieben, das heißt, die Fahrzeuge tanken entweder einen Benzin/Ethanol-Mischkraftstoff oder zu 100 % Ethanol. Die Internationale Energieagentur rechnet mit einem Anstieg der brasilianischen Agrartreibstoffproduktion auf 65 Milliarden Liter bis ins Jahr 2035. Diese Produktionssteigerung wird eine direkte Folge der erwarteten Zunahme der Zuckerrohrproduktion sein.

Ein kleiner Teil des brasilianischen Zuckerrohr-Ethanols geht in den Export. Im Jahr 2018 importierten die Länder der Europäischen Union nach offiziellen Angaben des brasilianischen Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht und Versorgung mehr als 43 Millionen Liter brasilianischen Zuckerrohrethanols.

Kontrovers wird darüber diskutiert, ob der Anbau von Zuckerrohr für die Produktion von Agrartreibstoffen die Nahrungsmittelkrise verschlimmert. Die selbstbewusst gewordenen Brasilianer weisen das Argument zurück. Anders als in den USA, wo Mais für die Herstellung von Ethanol dient, konkurriere der Anbau von Zuckerrohr in Brasilien noch nicht mit dem Anbau von Getreide.

Mata Atlântica

Die tropischen Regenwälder der Mata Atlântica sind ein Hotspot der Artenvielfalt, sie gehören zu den artenreichsten der Welt. Einst zogen sie sich entlang der gesamten Ostküste. Heute sind sie fast vollständig zerstört, nur noch wenige Reste sind übrig – kleine Regenwald-Inseln inmitten von riesigen Zuckerrohr-Plantagen.

Super E10 – ein für die Regenwälder fataler Irrtum

Im Juni 2009 trat die von Europäischem Parlament und Rat erlassene Richtlinie 2009/30/EG (EU-Kraftstoffqualitätsrichtlinie) in Kraft. In der Richtlinie ist geregelt, wie die Freisetzung von Treibhausgasen im Transportwesen reduziert werden kann. Richtlinien der Europäischen Union müssen von den Mitgliedstaaten innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland geschah dies mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, weswegen die EU-Krafstoffqualitätsrichtlinie seit 04.12.2010 gültiges deutsches Gesetz ist und zwar als Teil des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).

Die Bundesregierung muss die Vorgaben aus dem BImSchG umsetzen und hat beschlossen, dies über die Zusammensetzung der Kraftstoffe zu tun. Unter Androhung von Strafzahlungen müssen Hersteller einem Teil ihrer herkömmlichen Kraftstoffe (außer Diesel) 10 % Ethanol (Super E10) beimischen, bis dahin waren es 5 % (Super E5). So soll weniger Kohlenstoffdioxid (Kohlendioxid) in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Der Ansatz der Bundesregierung ist sehr umstritten, denn erstens wird durch die Beimischung von Ethanol möglicherweise gar nicht weniger Kohlenstoffdioxid freigesetzt, und zweitens werden große Flächen benötigt, auf denen Ethanol-Pflanzen wie zum Beispiel Zuckerrohr, Raps, Soja, Weizen oder Ölpalmen in entsprechender Menge angebaut werden können. Weil diese Anbau-Flächen in Deutschland nicht vorhanden sind, wird Ethanol aus anderen Ländern importiert, wo es um Nachhaltigkeit und Umwelt beim Anbau häufig nicht gut bestellt ist und viel Regenwald vernichtet wird.

Der Marktanteil von Super E10 betrug im Jahr 2019 laut Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft 13,7 % und erfüllt damit nicht die in ihn gesetzten Erwartungen zur Reduzierung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes – und das ist auch gut so. Über das Biokraftstoffquotengesetz und die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung versucht die EU an Super E10 festzuhalten, indem beispielsweise Steuervorteile gewährt werden, wenn 35 % Kohlenstoffdioxid gegenüber herkömmlichen Kraftstoffen eingespart werden, oder wenn für die Erzeugung der Agrartreibstoffe keine tropischen Regenwälder gerodet werden mussten.

Palmöl – das grüne Erdöl

In Brasilien werden seit der Einweihung einer Ölmühle im April 2019 im Bundesstaat Roraima, der zum Einzugsgebiet des Amazonas gehört, Ölpalmen für die Herstellung von Agrartreibstoffen angbaut. Im Westen des Bundesstaats Amazonas sollen durch neue Straßen bisher unzugängliche Gebiete für den Ölpalmenanbau erschlossen werden, was weitere verheerende Entwaldungszyklen auslösen könnte.

Doch der neue Star am Palmölhimmel ist Kolumbien. Das südamerikanische Land hat im Jahr 2015 mehr als eine Million Tonnen Palmöl produziert (IndexMundi, 2016) und rangiert damit hinter Indonesien, Malaysia und Thailand bereits auf Rang vier der größten Palmölproduzenten. Kolumbien will zu einem der größten Produzenten von Agrartreibstoffen aufsteigen, hinter den USA und Brasilien. In der kolumbianischen Provinz Chocó wird der Anbau der Ölpalme besonders radikal und rücksichtslos betrieben. Wo früher üppige tropische Regenwälder standen, wachsen heute Ölpalmen, die von internationalen Unternehmen und Finanzgesellschaften vermarktet werden. Das gewonnene Palmöl wird nach Europa und in die USA exportiert und dort zu Agrartreibstoffen verarbeitet.

Die kolumbianische Drogenmafia ist in den Handel mit Palmöl eingebunden und kann so Drogengeld auf den internationalen Märkten waschen. Die Drogenbarone investieren das Geld aus dem Kokainhandel in Ölpalmenplantagen und verkaufen das gewonnene Palmöl auf den Weltmärkten. So wird aus illegalem Geld, legales Geld – so wird aus tropischen Regenwäldern eine Ölpalmenwüste.

Die Zukunft der Agrartreibstoffe

Mit Computern wurde errechnet, wie viel des heute weltweiten Bedarfs an Primärenergie umweltverträglich gewonnen werden kann. Strenge Schutzmaßnahmen vorausgesetzt, sind das lediglich 10 % bis 15 %, wenn der noch verbleibende Platz vollständig für Monokulturen zum Anbau von Pflanzen für Agrartreibstoffe verwendet wird.

Wenn es denn schon Treibstoff aus Pflanzen sein muss, dann wenigstens aus solchen, deren Anbau nicht in der Zerstörung ganzer Ökosysteme mündet. Als Agrartreibstoffe der zweiten Generation gelten Treibstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden, die keine andere Bodennutzung beeinträchtigen – wie Algen oder Jatropha.

Wolfsmilchgewächse der tropischen oder subtropischen Gattung Jatropha sind äußerst genügsame Bäume oder Sträucher, die auf nährstoffarmen Böden angebaut werden können, die für Nahrungsmittelpflanzen nicht benutzt werden können. Aus dem Öl der Jathropa-Arten lässt sich Biodiesel herstellen.

www-Tipps

- The ecological footprint of biodiesel sold to the European Union, Repórter Brasil, Oktober 2022

- Richtlinie 2009/30/EG (EU-Kraftstoff-Qualitätsrichtlinie)

- OECD/FAO Agricultural Outlook 2013, Chapter 3, Biofuels.

- OECD/FAO Agricultural Outlook 2013.

- FAOSTAT – Datenbank der FAO.

Forschung

- M. Lima et al.: Sugarcane: Brazilian public policies threaten the Amazon and Pantanal biomes. Perspectives in Ecology and Conservation, 2020.

- L. Ferrante & P.M. Fearnside: The Amazon: biofuels plan will drive deforestation. Nature, 2020.

- V. Zalles et al.: Near doubling of Brazil’s intensive row crop area since 2000. PNAS, 2019.

- D. Talukdar et al.: Sugarcane as a Potential Biofuel Crop. Sugarcane Biotechnology: Challenges and Prospects, 2017.

- H. Huang et al.: Evaluation of the quantity and composition of sugars and lipid in the juice and bagasse of lipid producing sugarcane. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2017.

- H.K. Gibbs et al.: Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s. PNAS, 2010.

- D.M. Lapola et al.: Indirect land-use changes can overcome carbon savings from biofuels in Brazil. PNAS, 2010.

Presse

- Hochprozentiges im Tank, FAZ Online, 17.10.2020.

- Verrat an 842 Millionen, Zeit Online, 28.11.2013.

- Kraftstoffe: EU-Umweltausschuss fordert Begrenzung von Biosprit, Spiegel Online, 11.07.2013.

- Tanken wir den Regenwald kaputt? Focus Online, 04.07.2013.

- Wissenschaftler gegen Ausbau der Bioenergie, Welt Online, 27.07.2012.

- Grüner Fetisch, FAZ Online, 15.07.2011.

- Wie die Regierung sich verzapft hat, Spiegel Online, 04.03.2011.

- Böser Biosprit, Focus Online, 12.03.2010.

- Biokraftstoff verbraucht mehr Energie als er liefert, Welt Online, 02.02.2009.

- Blut im Tank, Spiegel Online, 23.01.2009.

- „Biosprit ist besser als sein Ruf“, TAZ Online, 03.01.2009.

- Diesel aus Pilzen, Focus Online, 04.11.2008.

- Waldverlust ungleich Spritgewinn, Focus Online, 13.07.2008.

- Mata Atlantica – Reparatur am Paradies, Focus Online, 18.06.2008.

- Energiepolitik unter Alkoholeinfluss, NZZ Online, 14.06.2008.

- 3500 Liter Wasser für einen Liter Biosprit, Welt Online, 13.11.2007.

- Ablasshandel auch für Pflanzendiesel, TAZ, 13.06.2007.